«Soy un cineasta de lo social, es decir, de las contradicciones cotidianas que se presentan en nuestra sociedad»: Luis Romero (Entrevista)

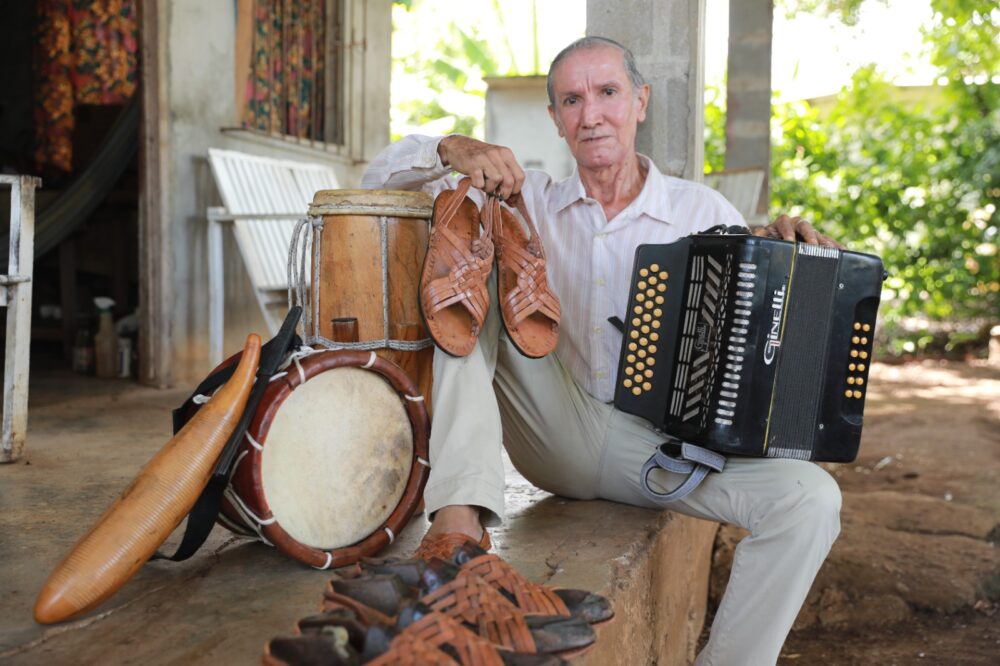

Por: Raúl Rubio GuardiaPeriodista y escritorEspecial para www.lobuenosedice.com A los 8 años, Luis Romero nunca imaginó que recibiría un regalo de su progenitora, Mireya Hernández, dramaturga y escritora panameña, el cual le cambiaría la vida y lo introduciría en el mágico mundo del séptimo arte: un proyector para ver películas. Y es que precisamente es a partir de ese momento, con dicho regalo, que Romero empieza a descubrir todo lo relacionado con el tema de las imágenes en movimiento, lo que le permitiría más adelante en su edad adulta contar historias maravillosas de temas sociales. Formado en Comunicación Social en la República Federativa de Brasil, con un postgrado en Dirección de Cine y Televisión de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Munich, Alemania, Romero hace énfasis en el significado del cine para él como especialista en este arte, del papel de los cineastas en Latinoamérica, así como de todo lo que involucra la producción de una pieza cinematográfica, llámese documental, película, entre otros. 1-¿En qué momento se dio cuenta que le gustaba el cine? Creo que la culpa es de mi mamá, Mireya Hernández, quien fue una escritora y dramaturga panameña. Me regaló un proyector para ver películas a los 8 años. Desde entonces mi pasión por las imágenes en movimiento y las historias que uno puede contar con ellas, no ha parado. 2-¿A qué edad tuvo su primera experiencia como cineasta? Es una pregunta importante, porque el tema de la formación como cineasta creo que a veces lo pasamos por alto. Hoy en día se puede hacer mucho más democráticamente que antes, dado que la tecnología permite con mínimos costos trabajar un audiovisual, pero no podemos olvidarnos del tema del aprendizaje del lenguaje, de cómo contar a través de secuencias, de cómo hay una dramaturgia que tiene que hilar la historia. Eso básicamente se aprende estudiando la carrera de cinematografía, o realizando cursos de cinematografía, o con mucho, mucho interés en lecturas sobre cinematografía y guiones, al alcance de todos a través del internet. Quiero decir con esto, que la experiencia como cineasta proviene posterior a mis estudios universitarios. Previo a eso, creo que uno hacer ejercicios audiovisuales desde adolescente, pero, yo creo firmemente en la formación de lenguaje cinematográfico, antes de contar una historia, en la importancia del guion, la estructura, la dramaturgia y muchos elementos que tienen que estar presentes. 3-¿Qué lo motivó a dedicarse al séptimo arte? Creo que es una combinación de muchas cosas, y cosas principalmente ligadas a la cultura. En la medida en que nosotros nos impresionemos con el mundo que vivimos, principalmente con el mundo de la cultura, en esa misma medida nosotros estaremos alimentando nuestro espíritu creativo, para expresar posteriormente lo que viene dentro de nosotros a través de un audiovisual. En la medida en que nos guste la literatura, aprenderemos mucho de la narrativa, en la medida en que nos guste la pintura y las artes plásticas, aprenderemos mucho de la composición audiovisual, en la medida que nos guste la buena música, las composiciones complejas de la música, aprenderemos a darle sentido dramatúrgico a las melodías que usamos a la hora de musicalizar una historia audiovisual, en la medida que nos guste el teatro, aprenderemos el manejo del espacio escénico y cómo dirigir a los actores, en la medida que nos guste la danza, aprenderemos el manejo del cuerpo el manejo de los movimientos. El séptimo arte es la conjugación de todas estas artes, en una sola expresión de imagen en movimiento. Eso me motiva la cultura, nuestra cultura el placer de cultivarse cada día. 4-¿Cuál es la faceta que más le gusta ejercer como cineasta? Esta es una buena pregunta para cualquier realizador latinoamericano. En América latina uno tiene que ponerse varios sombreros a la vez. No es tan fácil dedicarse a la dirección únicamente cuando a veces en una producción sin presupuesto tenemos nosotros mismos que producir, o tenemos nosotros mismos que usar la cámara, o editar. Es decir, el cineasta latinoamericano es una especie de juglar del audiovisual. Por un lado, no es lo ideal, pero por el otro nos enseña las diferentes facetas que hacen parte de nuestro trabajo y enriquece el momento en que tienes que dirigir y organizar el trabajo. 5-¿Qué temas le apasiona tratar a la hora de escribir un guión para cine? Yo soy un cineasta de lo social, es decir, de las contradicciones cotidianas que se presentan en nuestra sociedad, de las disparidades, de las injusticias y también como ya mencioné, soy un cineasta de lo cultural, de la historia de nuestro país. Eso se verá reflejado siempre en mi trabajo, sea un documental o sea para el guion de la película de ficción que estoy trabajando. Yo creo que el cine, y principalmente el cine latinoamericano, debe generar una identidad social. Es una herramienta para la construcción de una sociedad más justa, una sociedad que sepa verse mejor reflejada en las imágenes del cine que producimos. 6-¿Qué representa para usted el cine en un país como Panamá? No solo para Panamá, sino para el mundo, el cine es parte de nuestras vidas. Es compartir sueños. Es un espejo que denota lo que somos y cómo somos. De ahí la importancia de hacer un cine que nos represente. Más allá de un cine que presente estructuras prefabricadas, debemos encontrar el camino de hacer nuestro cine panameño.7-El mejor y el peor momento que recuerde como cineasta Los mejores momentos de mi trabajo siempre los vivo en cada nuevo trabajo. El documental te enseña a escuchar aquello que te está contando “el otro”, que en el caso es el entrevistado. Eso te hace crecer, te hace descubrir otros ángulos de aquella historia, que por la investigación previa tú creías de antemano conocer. Eso para mí es lo más valioso de mi trabajo. Peores momentos, son solo los momentos en los que hay que resolver alguna una situación del rodaje, pero ninguno va a estar por encima del valor del producto